Adjournment (Hindi)

'स्थगन' क्या है?

स्थगन से तात्पर्य है किसी बैठक, सत्र या न्यायालय की कार्यवाही को अगली तारीख या समय तक अस्थायी रूप से निलंबित या स्थगित करने से है। स्थगन शब्द का प्रयोग सामान्यतः संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में, और दूसरा, न्यायालय की कार्यवाही में स्थगन के लिए किया जाता है। न्यायालय की कार्यवाही में स्थगन न्यायालय की कार्यवाही का अस्थायी स्थगन है।इसका मूलतःरूप से अर्थ है न्यायालय के मामले को एक निश्चित अवधि के लिए रोक कर एक अवधि के बाद फिर से शुरू करना।

'स्थगन' की आधिकारिक परिभाषा

विधानों में इस तरह परिभाषित है स्थगन

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अधिकतम तीन बार स्थगन की अनुमति देती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 यह अनिवार्य करता है कि मामले का निर्णय तीन से पांच महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) स्थगन मांगने वाले पक्षकार के नियंत्रण से बाहर के कारणों को छोड़कर किसी भी कारण से स्थगन की अनुमति को प्रतिबंधित करके इस प्रथा को विनियमित करने का प्रयास करती है। इस समस्या को और अधिक नियंत्रित करने के लिए, धारा 346 बीएनएसएस (सीआरपीसी की धारा 309 के अनुरूप) में एक नया परंतुक जोड़ा गया है, जो कहता है कि पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर के कारणों के आधार पर भी स्थगन दो बार से अधिक नहीं दिया जा सकता।

सिविल प्रक्रिया संहिता के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013[1]और संबंधित उच्च न्यायालय के नियम, स्थगन के संचालन को आगे संशोधित करते हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम स्थगन के सामान्य संचालन में विषय-वस्तु विशिष्ट संशोधन प्रदान करते हैं।

सरकारी रिपोर्टों में इस तरह परिभाषित है स्थगन

मामला प्रबंधन प्रणाली पर एनसीएमएस समिति का प्रतिवेदन (2024)

मामला प्रबंधन प्रणाली पर एनसीएमएस समिति प्रतिवेदन(2024) एक स्वचालित स्थगन अनुरोध प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश करती है, जो पक्षकारों या वकील को मामले को न्यायालय में पुकारे जाने की आवश्यकता के बिना निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर स्थगन का अनुरोध करने की अनुमति देती है। यह प्रणाली विपक्षी पक्षकारों को निर्धारित तिथि से पहले आपत्तियां उठाने में सक्षम बनाएगी, जिससे स्थगन पर निर्णय पहले से लिया जा सकेगा।

मामला प्रशासन प्रबंधक इन अनुरोधों को संभालेगा, दक्षता बढ़ाएगा और प्रतीक्षा सूची वाले मामलों को सुचारू रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।[2] रिपोर्ट यह भी सुझाव देती है कि उच्च न्यायालयों को अपनी स्थगन नीतियां बनानी चाहिए, जो आदर्श रूप से प्रत्येक पक्ष के अधिकार को अधिकतम तीन स्थगन तक सीमित करे।

इस सीमा से आगे, स्थगन के लिए लागत अनिवार्य रूप से लगाई जानी चाहिए। एक वृद्धिशील लागत संरचना, जो प्रत्येक अनुवर्ती स्थगन के लिए अतिरिक्त शुल्क का विवरण देती है, प्रणालीगत लागतों को दर्शानेकरने के लिए बनाया जाना चाहिए, प्रकाशित किया जाना चाहिए और तदनुसार लागू किया जाना चाहिए।[3]

आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार समिति (मालीमथ समिति रिपोर्ट) (2003)

मालीमथ समिति रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि न्यायालयों द्वारा स्थगन का उपयोग न्याय में देरी करने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और स्थगन मांगने वाले पक्ष पर दंडात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की। इसने सिफारिश की, "धारा 309 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि स्थगन प्राप्त करने वाले पक्ष के विरुद्ध लागत अनिवार्य की जा सके।

लागत की मात्रा में विपक्षी पक्ष के साथ-साथ न्यायालय द्वारा किए गए खर्च, साक्ष्य देने आए गवाहों के खर्च शामिल होने चाहिए। लागत विपक्षी पक्ष या राज्य को दी जा सकती है जिसे पीड़ित मुआवजा कोष में जमा किया जा सकता है यदि ऐसा कोई कोष मौजूद है। मामलों की संख्या इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि मामलों में कितना समय लगने की संभावना है। बड़ी संख्या में मामलों की अंधाधुंध सूचीबद्धता से बचना चाहिए।"[4]

'स्थगन' से संबंधित कानूनी प्रावधान

सिविल मामलों में स्थगन

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में, आदेश XVII स्थगन से संबंधित है। आदेश में तीन नियम हैं जो, हालांकि "स्थगन" की परिभाषा प्रदान नहीं करते, लेकिन यह हमें स्थगन कैसे काम करता है यह समझने में मदद करते हैं।

- यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो ऐसे में नियम 1 का प्रयोग करके न्यायालय के पास अधिक समय प्रदान करने का और सुनवाई को स्थगित करने का विवेकाधिकार है । न्यायालय को ऐसे स्थगनों के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। हालांकि, परिसीमन द्वारा एक सीमा लगाई गई है, जो वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को स्थगन की अनुमति को तीन बार से अधिक नहीं देने तक सीमित करती है। स्थगन के मामलों में, न्यायालय को वाद की आगे की सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित करना होता है और स्थगन के कारण हुए खर्चों के संबंध में आदेश देना होता है। प्रावधान कुछ शर्तें और प्रतिबंध भी रेखांकित करता है जो स्थगन से संबंधित हैं, जिसमें एक बार शुरू होने के बाद वाद की निरंतर सुनवाई, पक्षकार के अनुरोध पर सीमित स्थगन, किसी पक्षकार के अधिवक्ता की दूसरी अदालत में व्यस्तता के कारण स्थगन की अस्वीकृति, और अधिवक्ता की बीमारी या मामला चलाने में असमर्थता के आधार पर स्थगन के लिए कड़ी शर्तें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जहां कोई पक्षकार या उनका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है या परीक्षण या प्रति-परीक्षण के लिए तैयार नहीं है, ऐसे मामलों में यहप्रावधान न्यायालय को उचित कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

- नियम 2 कहता है कि यदि जिस दिन न्यायालय की सुनवाई स्थगित की गई है, अगर उस दिन संबंधित पक्षकार या उनमें से कोई उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय को आदेश IX में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार वाद जारी रखने या कोई अन्य उपयुक्त आदेश देने का अधिकार है। इसके अलावा, यदि किसी पक्षकार का साक्ष्य पर्याप्त रूप से दर्ज कर लिया गया है और वह पक्षकार स्थगित दिन पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय अपने विवेक से मामले को इस प्रकार आगे बढ़ा सकता है जैसे कि अनुपस्थित पक्षकार उपस्थित हो।

- नियम 3 कहता है कि यदि कानूनी वाद में कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा दी गई निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने, गवाहों को लाने, या किसी अन्य आवश्यक कार्यवाही को पूरा करने में विफल रहता है, तो इसके बावजूद मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार न्यायालय के पास है।यदि सभी पक्षकार उपस्थित हैं, तो ऐसे में न्यायालय तत्काल निर्णय ले सकता है, या यदि कोई पक्षकार अनुपस्थित है, तो संबंधित नियमों के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

मामला प्रबंधन सुनवाई के दौरान स्थगन

सीपीसी में स्थगन से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान आदेश XV, नियम 7 है। यह प्रावधान कहता है कि मामला प्रबंधन सुनवाई को केवल इसलिए स्थगित नहीं किया जा सकता क्योंकि पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिवक्ता अनुपस्थित है। हालांकि, यदि संबंधित लागतों के साथ एक औपचारिक आवेदन के माध्यम से अग्रिम में स्थगन का अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय इस पर विचार कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, यदि न्यायालय को अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अगरउचित लगते है, तो उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर जो उचित समझे, न्यायलय के पास सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित करने का विवेकाधिकार है।

आपराधिक मामलों में स्थगन

आपराधिक मामलों के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 346 तहत जब तक सभी उपस्थित गवाहों की जांच नहीं हो जाती, जांच या विचारण दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रहे, यह अनिवार्य करके न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाने पर जोर देती है। कुछ गंभीर अपराधों के लिए ((भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, 66, 67, 68, और 70 के तहत), आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।अगले दिन से आगे के किसी भी स्थगन के लिए न्यायालय को विशिष्ट कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

इसके अलावा, प्रावधान यह बताता है कि यदि आवश्यक हो तो न्यायालय मामलों को स्थगित या आस्थगित कर सकते हैं, लेकिन यह कड़ी शर्तों के अधीन है।हिरासत में एक आरोपी को एक बार में 15 दिनों से अधिक के लिए रिमांड में नहीं भेजा जा सकता। यह धारा जेल रिमांड की परिकल्पना करती है, न कि पुलिस हिरासत की। इस धारा के तहत, दंडाधिकारी किसी आरोपी को एक बार में 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेज सकता है, और ऐसे रिमांड आदेशों की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।[5] धारा 309(2) केवल संज्ञान लिए जाने के बाद लागू होती है, जांच चरण के दौरान नहीं। यदि आरोपी हिरासत में नहीं है, तो यह धारा लागू नहीं होती।

स्थगन पक्षकार के नियंत्रण से बाहर की स्थितियों तक सीमित हैं, और तब भी, केवल दो स्थगन ही वैध कारणों के साथ दिए जा सकते हैं। उपस्थित गवाहों की जांच किए बिना स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए, सिवाय लिखित में दर्ज किए गए विशेष कारणों को छोड़कर, और किसी अन्य न्यायालय में व्यस्तता के कारण वकील की अनुपलब्धता को स्थगन के लिए वैध आधार नहीं माना जाता।

यदि कोई पक्षकार या उनका अधिवक्ता तैयार नहीं है, तो न्यायालय गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है और आगे बढ़ सकता है । गंभीर दंड वाले मामलों में, जैसे मृत्युदंड, स्थगन पर सामान्य प्रतिबंधों के बावजूद, न्यायालय के पास आरोपी को प्रस्तावित सजा के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई स्थगित करने का विवेकाधिकार बना रहता है।[6]

इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 355 (सीआरपीसी की धारा 317) आरोपी की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही के स्थगन से संबंधित है। यह न्यायालय को कुछ शर्तों के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में सुनवाई आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुनवाई में अनुचित देरी न हो।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत संशोधन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत, आपराधिक मामलों में स्थगन की कोई सीमा नहीं थी और यह छोटे-छोटे स्थगन दाखिल करना मामले के निपटनमें देरी का कारण बनता था। हालांकि, बीएनएसएस की धारा 346 में उपधारा (2) के अंतिम परंतुक में एक नया खंड (ख) जोड़ा गया है, जो कहता है:

"जहां परिस्थितियां किसी पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हैं, न्यायालय द्वारा दूसरे पक्षकार की आपत्तियां सुनने के बाद और कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए दो से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकते।"

न्यायिक निर्णयों में यथापरिभाषित स्थगन

अकील उर्फ जावेद बनाम राज्य, (2013) 7 एससीसी 125 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान लंबे स्थगन देने की प्रथा को अस्वीकार किया। इसमें बताया कि गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों से निपटने वाली न्यायालय के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह विचारण को दिन-प्रतिदिन (डी डाई इन डाईम) के आधार पर तब तक जारी रखे जब तक कि विचारण समाप्त न हो जाए जैसा कि धारा 309 में निर्धारित है।

कार्यात्मक विविधताएं

स्थगन पर्ची

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने स्थगन आवेदनों के लिए अलग-अलग प्रारूप और नमूना निर्धारित किए हैं।उदाहरण के लिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तीन स्थगन नियम के लिए एक नमूना परिचालित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थगन के आवेदन के लिए एक मानक प्रारूप है। यहाँ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थगन पर्ची का एक उदाहरण है। गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थगन आवेदनों के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया है।हालांकि, हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन पर्चियों के परिचालन की प्रथा को बंद करने के संबंध में मुद्दे उठाए।

र्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में दो परिपत्र जारी किए थे, जिनमें कहा गया था कि स्थगन पर्चियों/पत्रों के परिचालन की प्रथा को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा।अलग अलग बार संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन मांगने वाले वकीलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया।समिति ने इस मुद्दे पर बार और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। जब तक एसओपी को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, स्थगन पर्चियों के परिचालन की प्रथा बंद रहेगी।

आधिकारिक डेटाबेस में स्थगन का प्रदर्शन

मामला सूचना प्रणाली

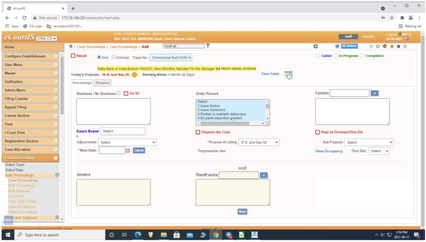

ईकोर्टआईएस पोर्टल

ई-समिति, सर्वोच्च न्यायालय "दैनिक कार्यवाही स्क्रीन" में एक सुविधा बनाकर मामले की सूचीबद्धता के बारे में न्यायाधीशों को सचेत करने के लिए 'तीन स्थगन नियम' के अनुपालन को लागू करने का प्रयास भी कर रही है। यदि मामला अगली तारीख पर एक ही स्तर पर सूचीबद्ध है, तो संकेतक निम्नानुसार दर्शाता है:

- हरा: संकेत करता है कि मामला एक ही स्तर पर 3 बार से कम सूचीबद्ध है

- नारंगी: संकेत करता है कि मामला एक ही स्तर पर 3 से 6 बार के बीच सूचीबद्ध है

- लाल: यदि मामला एक ही स्तर पर 6 बार से अधिक सूचीबद्ध है।

रंगीन संकेतक के साथ, मामला एक ही स्तर पर कितनी बार सूचीबद्ध हुआ है और कब से एक ही स्तर पर सूचीबद्ध है, यह अवधि/समय भी दिखाया जाता है। यह चेतावनी न्यायाधीशों को मामले को उसी स्तर पर आगे स्थगित करने या अगले स्तर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय लेने में सहायता कर सकती है।

वाद-सूचियां

स्थगन से संबंधित जानकारी कुछ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों की वाद-सूची में प्रदान की जाती है। यह जानकारी मामलों के वर्गीकरण से संबंधित हो सकती है जिनमें मामले की आयु के आधार पर स्थगन नहीं दिया जा सकता, या जहां मामलों को स्थगित किया जाता है क्योंकि न्यायालय द्वारा मामले को नहीं लिया जाता।

'स्थगन' से संबंधित शोध

अक्षमता और न्यायिक विलंब - दिल्ली उच्च न्यायालय से नई अंतर्दृष्टि

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट सुझाव देती है कि अत्यधिक स्थगन न्यायिक विलंब के प्रमुख कारणों में से एक हैं।उनके निष्कर्षों के अनुसार, 91% विलंबित मामलों में, अधिवक्ता ने कम से कम एक बार समय मांगा। 70% विलंबित मामलों में, अधिवक्ता ने तीन बार से अधिक समय मांगा; और 30% विलंबित मामलों में, अधिवक्ता ने छह बार से अधिक समय मांगा।रिपोर्ट सुझाव देती है कि न्यायिक विलंब को कम करने के लिए अत्यधिक स्थगनों पर लागत लगाई जानी चाहिए।

बैंगलोर, कर्नाटक में चार जिला और सत्र न्यायालयों का समय-और-गति अध्ययन

दक्ष द्वारा किए गए एक अध्ययन में नोट किया गया है कि दीवानी न्यायालयों के बैठने के समय का लगभग 54% और आपराधिक न्यायालयों के 33% समय स्थगन को संभालने में खर्च होता है।शेष समय सुनवाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें साक्ष्य दर्ज करना, मौखिक बहस और ऐसी गतिविधियां शामिल हैं। यह अध्ययन इस अध्ययन के लिए चुने गए चार न्यायालयों की वेबसाइट (http://ecourts.gov.in) पर प्रकाशित दैनिक वाद-सूचियों को प्राप्त करके किया गया था, नामतः XXIX अतिरिक्त नगर दीवानी न्यायालय न्यायाधीश, बैंगलोर; द्वितीय अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश, बैंगलोर जिला; सहायक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट III, बैंगलोर, और सहायक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट IV, बैंगलोर।

बहुस्थगनों के कारण होने वाले मामलों के विलंब का समाधान (जीएसडीआरसी)

बहु स्थगनों के कारण होने वाले मामलों के विलंब के समाधान पर जीएसडीआरसी हेल्पडेस्क शोध रिपोर्ट विकासशील देशों में मामलों में विलंब से निपटने के अधिक और कम सफल प्रयासों के उदाहरण प्रदान करती है, विशेष रूप से बहु स्थगनों के कारण होने वाले विलंब पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

स्थगन से संबंधित

- पासओवर

- लंबित

- विलंब

- सुनवाई

संदर्भ

- ↑ Order XXXIII, Supreme Court Rules, 2013https://indiankanoon.org/doc/45279932/

- ↑ p. 69https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec0490f1f4972d133619a60c30f3559e/uploads/2024/11/2024111326.pdf

- ↑ p. 70 https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec0490f1f4972d133619a60c30f3559e/uploads/2024/11/2024111326.pdf

- ↑ p. 142; Report of Committee on Reforms of Criminal Justice System (Malimath Committee) VOLUME I

- ↑ M. Sambasiva Rao v. Union of India, AIR 1973 SC 850

- ↑ In Re: Framing Guidelines Regarding Potential Mitigating Circumstances To Be Considered While Imposing Death Sentences VS . - Supreme Court.