Injunction (Hindi)

For the English definition of "Injunction," click here.

अंतर्विक्षा एक कानूनी उपाय है जो न्यायालय द्वारा लगाया जाता है। सरल शब्दों में, अंतर्विक्षा का अर्थ है कि किसी निश्चित कार्रवाई के पक्षों में से किसी एक को या तो कुछ करना होगा या कुछ करने से बचना होगा। एक बार जब न्यायालय अपना निर्णय ले लेता है, तो पक्षों को फैसले का पालन करना चाहिए। यदि पार्टी अंतर्विक्षा का पालन करने में विफल रहती है, तो कुछ मामलों में कठोर मौद्रिक दंड और कारावास भी हो सकता है।

परिभाषा

भारत में अंतर्विक्षा का कानून इंग्लैंड के इक्विटी न्यायशास्त्र से उत्पन्न हुआ है।[1] यह एक विशिष्ट राहत का रूप है जिसे केवल आवश्यकतानुसार, न्यायालय के विवेक पर प्रदान किया जाना चाहिए।[2] इसका अर्थ यह है कि अंतर्विक्षा की राहत को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता। यह न्यायालय का एक आदेश है जो किसी पक्षकार को या तो कोई विशिष्ट कार्य करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने से रोकने का निर्देश देता है, चाहे वह सीमित समय के लिए हो या बिना समय की सीमा के।[2] अंतरिम राहत प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य विवादित संपत्ति का संरक्षण करना है जब तक कि न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के कानूनी अधिकारों और विरोधाभासी दावों का निर्णय न कर लिया जाए।[1]

कानूनी प्रावधान

भारतीय कानूनी प्रणाली में, अंतर्विक्षा से संबंधित कानून विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के अनुभाग 36 से 42 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुभाग 94 और 95, आदेश XXXIX (नियम 1 से 5) में निहित है।

निम्नलिखित प्रकार की अंतर्विक्षाएं विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती हैं:

- अस्थायी और स्थायी अंतर्विक्षाएं (अनुभाग 36 & 37)

- स्थायी अंतर्विक्षाएं (अनुभाग 38)

- अनिवार्य अंतर्विक्षाएं (अनुभाग 39)

- अंतर्विक्षा के बदले या उसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (अनुभाग 40)

- नकारात्मक करार को क्रियान्वित करने के लिए अंतर्विक्षा (अनुभाग 42)।

कानूनी परिस्थितियां जिनमें अंतर्विक्षाएं नहीं दी जा सकतीं

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के अनुभाग 41 के तहत एक अंतर्विक्षा नहीं दी जा सकती:-

a) किसी व्यक्ति को उस न्यायिक कार्यवाही को रोकने से नहीं रोका जा सकता जो उस संस्थान में लंबित है जिसमें अंतर्विक्षा मांगी गई है, जब तक कि ऐसा रोकना कई कार्यवाहियों को रोकने के लिए आवश्यक न हो;

b) किसी व्यक्ति को ऐसी अदालत में कोई कार्यवाही शुरू करने या चलाने से नहीं रोका जा सकता जो उस अदालत के अधीन नहीं है जिसमें अंतर्विक्षा मांगी गई है;

c) किसी व्यक्ति को किसी दीवानी मामले में कोई कार्यवाही चलाने से नहीं रोका जा सकता;

d) ऐसे अनुबंध के उल्लंघन को रोकने से नहीं रोका जा सकता जिसका प्रदर्शन ठीक से लागू नहीं किया जा सकता;

e) किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता;

f) एक ऐसी कार्रवाई को बाधित करने से नहीं रोका जा सकता जिसके बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि वह बाधा उत्पन्न नहीं करेगी;

g) निरंतर उल्लंघन को रोकने से नहीं रोका जा सकता जिसमें वादी ने सहमति दी है;

h) जब किसी अन्य सामान्य प्रक्रिया द्वारा समान रूप से प्रभावी राहत निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है, सिवाय न्यास के उल्लंघन के मामलों के; और

i) जब वादी का मामले में कोई व्यक्तिगत हित निहित नहीं है।

अस्थायी अंतर्विक्षा

अस्थायी अंतर्विक्षाएं ऐसी अंतर्विक्षाएं होती हैं जो एक विशेष अवधि के लिए दी जाती हैं और मुकदमे के किसी भी चरण में दी जा सकती हैं। अस्थायी अंतर्विक्षाओं का अनुदान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। ऐसी अंतर्विक्षाओं का उद्देश्य विवादित मामले के अंतिम निर्णय तक स्थिति-क्वो बनाए रखना और वादी को उसके अधिकार के उल्लंघन से बचाना है जिसके लिए उसे मुकदमे में क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सकता यदि अनिश्चितता का समाधान परीक्षण में उसके पक्ष में होता है।[3]

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत अंतरिम अंतर्विक्षा

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान केवल अंतरिम अंतर्विक्षाओं के अनुदान तक ही सीमित हैं। मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरा लाल[4] के मामले में यह निर्णय दिया गया कि अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, दीवानी अदालत को अंतरिम अंतर्विक्षा देने की शक्ति है, भले ही मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के दायरे में न आता हो।

सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 94 (c) और (e) में ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत न्यायालय अस्थायी अंतर्विक्षा दे सकता है या ऐसा अंतरकालिक आदेश दे सकता है जो न्यायालय को उचित और सुविधाजनक लगे। सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 95 आगे प्रदान करता है कि जहां किसी मुकदमे में अस्थायी अंतर्विक्षा दी गई है और न्यायालय को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं थे, या वादी का मुकदमा असफल होता है और न्यायालय को लगता है कि उसे शुरू करने का कोई उचित या संभावित आधार नहीं था, वहां न्यायालय वादी के आवेदन पर उचित मुआवजा दे सकता है जो उस अदालत की धन संबंधी अधिकार क्षेत्र की सीमा तक हो सकता है। कृषि उत्पाद बाजार समिति बनाम गिरधारभाई आर. छन्नियारा[5] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी अस्थायी अंतर्विक्षाएं केवल तभी दी जा सकती हैं जब व्यक्ति के पास अंतर्विक्षा द्वारा लागू किए जाने योग्य एक निर्णायक अधिकार हो।

एकतरफा अंतरिम अंतर्विक्षा

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX के नियम 3 के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों में, न्यायिक विवेक के आधार पर एकतरफा अंतरिम अंतर्विक्षा दी जा सकती है ताकि वादी को आशंकित क्षति से बचाया जा सके। आदेश XXXIX के नियम 3A के अनुसार, जहां विपक्षी पक्ष को नोटिस दिए बिना अंतर्विक्षा दी गई है, वहां न्यायालय अंतर्विक्षा दिए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम निपटान करने का प्रयास करेगा और यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो अपनी असमर्थता के कारण दर्ज करेगा।

अंतरिम अंतर्विक्षा देने से पहले, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 के अनुसार निम्नलिखित पूर्व-शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) प्राथमिक मामला - न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि आवेदक द्वारा एक ईमानदार विवाद उठाया गया है, कि परीक्षण के लिए एक मजबूत मामला है जिसकी जांच और योग्यता पर निर्णय की आवश्यकता है और न्यायालय के समक्ष तथ्यों में आवेदक द्वारा दावा किए गए राहत के हकदार होने की संभावना है। एक प्राथमिक अधिकार का अस्तित्व और उस अधिकार के उल्लंघन की शर्त अस्थायी अंतर्विक्षा देने के लिए पूर्व-शर्त है। प्रमाण देकर या अन्यथा वादी पर यह सिद्ध करने का बोझ है कि उसके पक्ष में एक प्राथमिक मामला है। हालांकि, प्राथमिक मामले को पूरी तरह से सिद्ध मामले के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।[6] दूसरे शब्दों में, न्यायालय को उस चरण में मामले के गुणों की बारीकी से जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे मुकदमे का अंतिम निर्णय करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। एक प्राथमिक मामले को निर्धारित करते समय, न्यायालय को वादी के मामले द्वारा प्रकट किए गए प्रारंभिक पत्र, शपथ पत्र या अन्य सामग्री द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए।

(2) अपूरणीय हानि - केवल प्राथमिक मामले का अस्तित्व आवेदक को अस्थायी अंतर्विक्षा का हकदार नहीं बनाता। आवेदक को यह भी सिद्ध करना होगा कि यदि मांगी गई अंतर्विक्षा नहीं दी जाती है तो वह अपूरणीय क्षति उठाएगा और कोई अन्य उपाय नहीं है जिससे वह आशंकित क्षति के परिणामों से खुद को बचा सके। बेस्ट सेलर्स रिटेल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम आदित्य बिर्ला न्यूवो लिमिटेड[7] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निरीक्षण किया कि केवल प्राथमिक मामला पर्याप्त नहीं है अस्थायी अंतर्विक्षा देने के लिए और इसे तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि क्षति अपूरणीय न हो यदि अंतर्विक्षा नहीं दी जाती है। "अपूरणीय क्षति" का अर्थ यह नहीं है कि क्षति को भौतिक रूप से दुरुस्त करने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि क्षति एक महत्वपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात वह जिसकी क्षतिपूर्ति या धन के माध्यम से पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता।[6]

(3) सुविधा का संतुलन - अंतरिम अंतर्विक्षा देने की तीसरी शर्त यह है कि सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अंतर्विक्षा न देने से आवेदक को होने वाली तुलनात्मक कुचाल, कठिनाई या असुविधा, विपक्षी पक्ष को अंतर्विक्षा देने से होने वाली कुचाल, कठिनाई या असुविधा से अधिक होगी।[8]

हालांकि, यदि विवाद उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो भी न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 151 के तहत अस्थायी अंतर्विक्षा जारी कर सकता है; हालांकि, ऐसी विवेकाधिकार का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।[9]

स्थायी अंतर्विक्षा

दूसरी ओर, स्थायी अंतर्विक्षाएं केवल तभी दी जा सकती हैं जब मुकदमे को उसके गुणों पर सुना और निर्णीत कर लिया गया हो। अस्थायी अंतर्विक्षाओं के विपरीत, स्थायी अंतर्विक्षाओं का संचालन किसी विशेष अवधि तक सीमित नहीं होता। स्थायी अंतर्विक्षा देने का उद्देश्य प्रतिवादी को किसी विशेष कार्य को करने से रोकना है। इसकी तुलना अनिवार्य अंतर्विक्षाओं से की जा सकती है जहां प्रतिवादी को विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है।

अनुभाग 38 उन परिस्थितियों को रेखांकित करता है जिनमें न्यायालय स्थायी अंतर्विक्षा दे सकता है:

- वादी के दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए, जिसमें संविदात्मक दायित्व भी शामिल हैं, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित,

- ऐसे मामलों में जहां प्रतिवादी वादी की संपत्ति को धमकाता है या उसका अतिक्रमण करता है:

a. जहां प्रतिवादी वादी की संपत्ति का प्रबंधन न्यासी के रूप में करता है;

b. क्षति का सटीक मापन नहीं किया जा सकता;

c. मौद्रिक मुआवजा कारित हुई हानि के लिए पर्याप्त नहीं है; और

d. बहु-कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिए अंतर्विक्षा आवश्यक है।

अंतर्विक्षा के साथ, न्यायालय वादी को क्षतिपूर्ति भी दे सकता है। साथ ही, न्यायालय वादी को अंतर्विक्षा के बदले क्षतिपूर्ति भी दे सकता है। हालांकि, क्षतिपूर्ति की राहत केवल तभी दी जा सकती है जब इसके लिए विशेष रूप से वादी द्वारा प्रार्थना की गई हो और यदि अंतर्विक्षा के लिए मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, तो यह वादी को क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करने से रोक देगा।

बौद्धिक संपदा कानून से संबंधित

डायनामिक अंतर्विक्षा[10]

डायनामिक अंतर्विक्षाएं एक कानूनी उपचार हैं जो कॉपीराइट धारकों को डिजिटल चोरी से तेजी से और प्रभावी ढंग से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। पारंपरिक अंतर्विक्षाओं के विपरीत जो स्थिर और विशिष्ट वेबसाइटों या प्लेटफॉर्म तक सीमित होती हैं, डायनामिक अंतर्विक्षाएं अपने स्वभाव में गतिशील होती हैं, डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होती हैं। ये कॉपीराइट धारकों को उनके डोमेन या आईपी पते में परिवर्तन के बावजूद उल्लंघनकारी वेबसाइटों, ऐप्स या प्लेटफॉर्म तक पहुंच को रोकने में सक्षम बनाती हैं। यह लचीलापन डिजिटल पायरेट्स द्वारा अपनाई जाने वाली निरंतर विकसित होती रणनीतियों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण है।

एंटोन पिलर आदेश

एक असाधारण प्रकार का एकतरफा आदेश है जो किसी आवेदन को निरीक्षण के उद्देश्य से परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इस प्रकार की अंतर्विक्षा का नाम एंटोन पिलर केजी बनाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लिमिटेड[11] के मामले से लिया गया है जहां कॉपीराइट उल्लंघन के कार्य में यह आदेश पारित किया गया था। ऐसे आदेश का लाभ उठाने के लिए कुछ पूर्व-शर्तें (अंतरकालिक अंतर्विक्षा के लिए समान) पूरी होनी चाहिए। इनमें शामिल हैं प्राथमिक मामले का अस्तित्व, वादी को होने वाली क्षति की संभावना, प्रतिवादी के पास आरोपी वस्तुओं के स्पष्ट सबूत होना और प्रतिवादी द्वारा उनके विनाश की संभावना।[11] तीसरी शर्त एंटोन पिलर आदेश से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सबूत का तत्व है। यह इसलिए है क्योंकि एक ऐसे आदेश की मांग करने वाले आवेदक को अंतरकालिक अंतर्विक्षा से अधिक "कठोर परीक्षण" को पूरा करना होता है।[12] भारत में न्यायालयों ने एंटोन पिलर आदेश द्वारा परिकल्पित दीवानी उपचारों को उसी प्रकार के एकतरफा अंतरकालिक अंतर्विक्षा पारित करके लागू किया है। हालांकि, यह देखा गया है कि अक्सर न्यायालयों द्वारा इस तरह के आदेश के प्रतिकूल परिणामों पर विचार किए बिना एकतरफा अंतर्विक्षाएं दी जाती हैं, इसलिए इस संबंध में विशेष उच्च न्यायालयों द्वारा अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय इनमें से एक है।

मरेवा अंतर्विक्षा या फ्रीजिंग अंतर्विक्षा

अंग्रेजी कानून में, मरेवा कंपनिया नाविएरा एस.ए बनाम इंटरनेशनल बल्कवैरियर्स एस.ए[13] के ऐतिहासिक निर्णय में पहली बार दी गई थी। यह एक अंतरकालिक व्यक्तिगत अंतर्विक्षा है जो प्रतिवादी/निर्णय ऋणी या जिस पक्ष के विरुद्ध यह दी गई है, को उसकी संपत्तियों को सामान्य व्यवसाय के अलावा अन्य तरीके से निपटाने से रोकती है, संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर। मरेवा अंतर्विक्षा एक अधिकार का मामला नहीं है और वादी/निर्णय लेनदार को मुआवजा देने के साधन के रूप में नहीं दी जाती। आमतौर पर, मरेवा अंतर्विक्षा का सहारा तब लिया जाता है जब न्यायालय या मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित हो या जब कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और एक निर्णय दिया जा चुका है लेकिन निर्णय का कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं किया गया है। मरेवा अंतर्विक्षा का प्राथमिक उद्देश्य वादी/निर्णय लेनदार को प्रतिवादी/निर्णय ऋणी के विरुद्ध निर्णय लागू करने में सक्षम बनाना है, ताकि निर्णय के कार्यान्वयन को निराश और विफल होने से रोका जा सके। मरेवा अंतर्विक्षा का सिद्धांत भारत की कानूनी प्रणाली के लिए अजनबी नहीं है और इसे कभी-कभी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVIII नियम 5 के तहत निर्णय से पहले की कुर्की के रूप में देखा जाता है। मोहित भार्गव बनाम भरत भूषण भार्गव[14] के मामले में भारतीय न्यायालयों द्वारा मरेवा अंतर्विक्षा पारित करने के अधिकार को मान्यता दी गई।

परिणाम - अंतर्विक्षा आदेश के उल्लंघन

ट्रायल कोर्ट को दोषी प्रतिवादी को दंडित करने की शक्ति देने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में नियम 2-ए को शामिल किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 2-ए का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि अंतर्विक्षा को लागू करना है। आदेश XXXIX के नियम 1 या नियम 2 के तहत दी गई किसी भी अंतर्विक्षा या अन्य आदेश के अवज्ञा या उसके निबंधनों के उल्लंघन के मामले में, न्यायालय उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर सकता है जिसने ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन किया है, और ऐसे व्यक्ति को तीन महीने तक की सिविल कारावास में रख सकता है जब तक कि बीच में न्यायालय उसकी रिहाई का निर्देश न दे।

हालांकि, इस प्रकार की कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी, जिसके बाद, यदि अवज्ञा या उल्लंघन जारी रहता है, तो कुर्की की गई संपत्ति बेची जा सकती है और उसकी आय से न्यायालय पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दे सकता है और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे उसका हकदार पक्ष प्राप्त कर सकता है।

आधिकारिक डेटाबेस में उपस्थिति

मामले के प्रकार

मामले के प्रकार के रूप में विभिन्न उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर अंतर्विक्षा संबंधी मुकदमों की उपस्थिति:

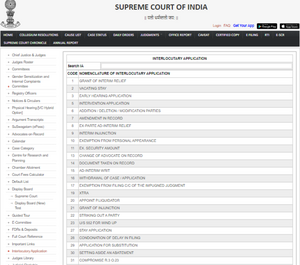

सुप्रीम कोर्ट में, अंतर्विक्षाएं निम्न उद्देश्यों के लिए अंतरिम याचिकाओं के रूप में दायर की जाती हैं:

- अंतरिम राहत देना

- एकतरफा अस्थायी राहत

- अंतरिम अंतर्विक्षा

- अंतर्विक्षा देना स्थगन

- आवेदन एकतरफा स्थगन

अंतर्विक्षा और स्थगन आदेश में अंतर

अंतर्विक्षा और स्थगन दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। स्थगन न्यायिक कार्यवाही को रोकने या निलंबित करने को संदर्भित करता है, जबकि अंतर्विक्षा एक ऐसा आदेश है जो किसी कार्य को करने या न करने से रोकता है। इस प्रकार, स्थगन आदेश एक अदालत को दिया जाता है और उस अदालत को संप्रेषित किया जाता है जिसे यह भेजा जाता है, जबकि अंतर्विक्षा एक पक्ष को जारी की जाती है और इसे जारी करने के तुरंत बाद प्रभावी होती है।

संदर्भ

- ↑ 1.0 1.1 An Indian Perspective on Establishing a Prima Facie Case in Patent Suits, Professor (Dr.) Ramakrishna Thammaiah, SSRN, 4th October, 2017 https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=629021065069066002016109069112031072004042024048051009122064088096090116110024118092123124006123042032124103110127124020107073119033078019018121020001018105090102004070050017097122098064113003083002085107113029088022111085103099068117084119064116001024&EXT=pdf&INDEX=TRUE

- ↑ 2.0 2.1 Adhunik Steels Ltd. v. Orissa Manganese and Minerals (P) Ltd., (2007) 7 SCC 125 ; Section 36, Specific Relief Act.

- ↑ Zenit Mataplast P. Ltd. vs. State of Maharashtra, 2009(6) Supreme 584

- ↑ Manohar Lal Chopra v. Rai Bahadur Rao Raja Seth Hira Lal, AIR 1962 SC 527

- ↑ Agricultural Produce Market Committee v. Girdharbhai R. Chhaniyara AIR 1997 SC 2674

- ↑ 6.0 6.1 Dalpat Kumar vs. Prahlad Singh, AIR 1993 SC 276

- ↑ Best Sellers Retail India (P) Ltd. v. Aditya Nirla Nuvo Ltd. AIR 2012 6 SCC 79

- ↑ Maria Margarida Sequeira Fernandes vs. Erasmo Jack De Sequeira, (2012) 5 SCC 370

- ↑ Manohar Lal Chopra vs Rai Bahadur Rao Raja Seth Hiralal A.I.R. 1962 SC 527

- ↑ Essenese Obhan and Taarika Pillai, India: Dynamic Injunctions To Tackle Digital Piracy In India, Mondaq, 18th December, 2020, https://www.mondaq.com/india/copyright/1017874/dynamic-injunctions-to-tackle-digital-piracy-in-india

- ↑ 11.0 11.1 Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. (1976) 1 All ER 779

- ↑ Bardeau Ltd. et al. v. Crown Food Services Equipment Ltd. et al. (1982), 66 C.P.R. (2d) 183

- ↑ Mareva Compania Naviera S.A v. International Bulkcariers S.A, [1975] EWCA Civ J0623-5

- ↑ Mohit Bhargava v. Bharat Bhusan Bhargava, (2007) 4 SCC 795